Уроки истории и занятия по краеведению могут быть потрясающе интересными, если проводить их «на натуре». Однако московские и подмосковные расстояния порой затрудняют учебный процесс. Путеводитель отыскал территорию, на которой компактно расположены три великолепных церкви разных эпох. И все это – недалеко от столицы!

Если съехать с Новорижского шоссе по Ильинскому в сторону Петрова-Дальнего, округа Подмосковья будут сменять друг друга, словно сплетенные в необыкновенную мозаику. Красногорский, Одинцовский, Истринский сливаются друг с другом. Именно тут, в местах исторических и красивых, стоят храмы, по которым можно изучать историю России.

Храм великомученика Димитрия Солунского в Дмитровском

Высокая белая церковь в селе Дмитровское на высоком берегу реки Истры – памятник русской архитектуры XVII века. Церковь располагается в Красногорском округе, но относится не к местному благочинию, а является Патриаршим подворьем. Еще в 1630 году царь Михаил Романов подарил село своему отцу, патриарху Филарету. Подарок пришелся по душе – настолько это место было удобно расположено на пути из Звенигорода в столицу. За годы существования храм временно выходил из ведения патриархов, но все равно возвращался.

Каменный храм вместо обветшавшего деревянного тут начал строить патриарх Иоаким, получивший это место от Петра Первого. В 1683 году строительство завершилось, и церковь с небольшим южным Никольским приделом и с надстроенной шатровой колокольней вознесла купол над окрестностями. За все время существования она ни разу не закрывалась.

Храм Дмитрия Солунского можно назвать прогрессивным. Тут с радостью встречают туристов и рассказывают, как в этих местах останавливались цари и священники. В церкви есть «тайная комната» – ход, ведущий на колокольню. Угадать, откуда он берет начало, непросто.

Также сложно определить предназначение странных овальных отверстий в стене. Но когда начинается проповедь, все становится понятно: так идет усиление звука. Во время экскурсии показывают и келью, в которой мог останавливаться путешествующий патриарх – по размерам она меньше, чем купе в современном поезде. Еще туристы могут посмотреть выставку народного костюма, а в если попасть в Дмитровское на праздник (день памяти Дмитрия Солунского приходится на 8 ноября), тут бывают широкие народные гуляния, мастер-классы народных промыслов, а на Пасху красят двухметровые яйца.

Храм Спаса Нерукотворного Образа в Уборах

Трехъярусный Спасский храм в селе Уборы, хоть и находится в четырех километрах от церкви Дмитрия Солунского, относится уже к Одинцовскому округу. Сданный лишь на несколько лет позже, в 1697 году, узорчатый и кружевной храм Спаса Нерукотворного Образа разительно отличается в архитектурном плане от лаконичной, в патриархальном русском стиле, церкви Дмитрия Солунского. Он построен в вычурном и богатом стиле московского (нарышкинского) барокко.

Сочетание русского белокаменного зодчества и западноевропейской архитектуры дали прекрасный результат. Яркий, щедро украшенный храм в контрастной цветовой гамме (красно-оранжевый фон и белые элементы отделки) радует глаз и душу. В здании множество декоративных элементов: фронтоны, пилястры, арки, белые каменные наличники на фасаде и витые колонны с капителями.

Церковь в Уборах в ту пору считалась новаторской – в ней одним из первых был применен метод «восьмерик на четверике», ставший потом классикой русской христианской архитектуры. В Подмосковье есть еще два известных барочных храма (правда, они относятся к более позднему голицынскому стилю). Это церкви в Подмоклово и Дубровицах.

Возводил храм в Уборах крепостной гений Яков Бухвостов. Тогдашний владелец места граф Шереметев увидел в Новоиерусалимском монастыре надвратную церковь его работы и «схэдхантил» мастера. На модного архитектора в ту пору спрос был нешуточный. Бухвостов одновременно делал три заказа – помимо храма в Уборах, строил Успенский собор в Рязани и Новый Иерусалим тоже пытался не бросить. Спасский храм возводился медленнее прочих. В результате «коллекторы» выписали Бухвостову неустойку в виде битья кнутом и велели сдать долгострой немедля. Увы, Шереметев до приемки объекта не дожил.

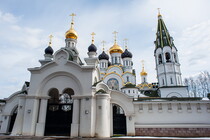

Храм Илии Пророка в Ильинском

От Уборов едем 12 километров в сторону Глухова и Ильинского – и вот она, бывшая усадьба Стрешневых, Толстых, Голицыных. Этими местами владела даже царская семья, а именно князь Сергей Александрович. Сейчас в общем доступе для туристов находятся только конный двор, на котором висит баннер о реставрации, и церковь Илии Пророка. Все прочее – за высоким забором и в частных руках.

Впрочем, мы о храме. Его строительство началось в 1732-1735 годах.

Храм кирпичный, оштукатуренный, нежного желтого цвета, с резным декором из белого камня, очень изысканный. Он построен уже в западно-европейских декоративных традициях. Пилястры с ионическими капителями, изящные наличники и более поздняя, 1828 года, колокольня, создают композицию строгую и изысканную.

Неудивительно, что после смены власти на советскую тут продолжила жить аристократия новой эпохи – на территории усадьбы стояли дачи видных партработников.

Интересные факты: некоторое время управляющим имения Ивановское служил писатель Лажечников, тут он создал повесть «Малиновка». После войны 1812 года владелец Ивановского Остерман-Толстой договорился с собственником соседнего Архангельского графом Юсуповым высадить липовую аллею вдоль тракта. Если вы видите в округе вековые липы – они в память о наших защитниках. И совсем неожиданное: в 1960-х годах на партийных дачах поваром работал С. И. Путин, дедушка российского президента.